di C.F.

Presso il museo diocesano di Spoleto sono conservate una serie di croci dipinte di grande interesse storico e artistico, provenienti da varie chiese del comprensorio della Valnerina, salvate da sicuri furti o distruzioni.

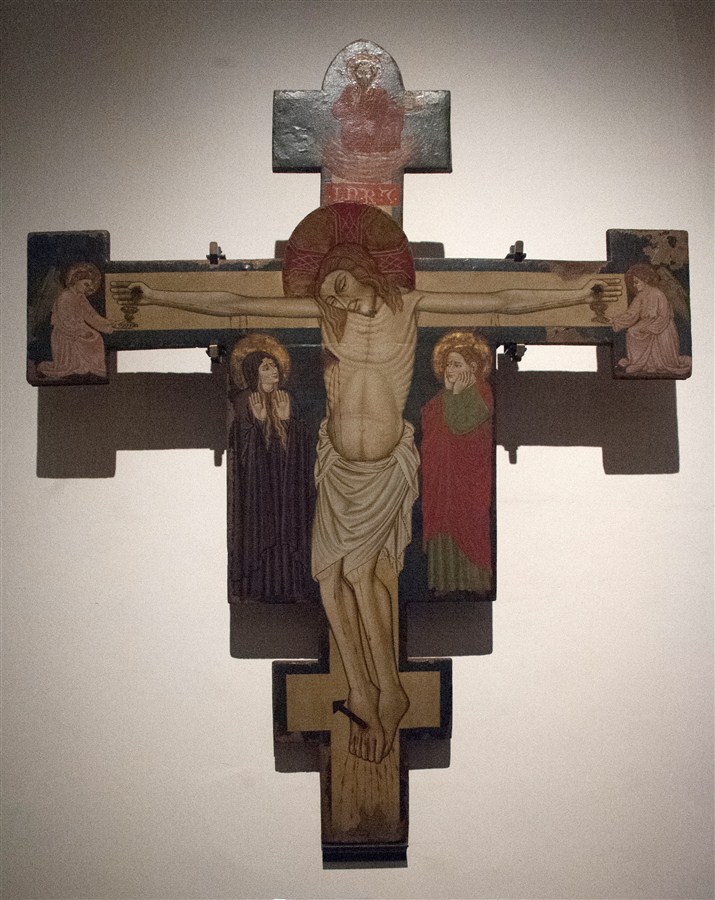

Dal 1970 circa il museo diocesano annovera una croce sagomata della più bella e singolare tradizione artistica e artigianale umbra, della serie delle cosiddette ‘croci azzurre’. La croce proviene dalla chiesa collegiata di Matterella (Ferentillo). Come detto è un pezzo raro, un ‘unicum’, espressione religiosa-popolare di tipo tradizionale del territorio spoletino a cavallo dal XIV/XV secolo.

La croce dipinta, di incerta datazione ma per analogie stilistiche riferibile alla fine del XIV secolo, rappresenta il Cristo crocifisso con le palpebre socchiuse nella serenità della morte. Ai fianchi la madre e l’apostolo Giovanni in atteggiamento di dolore composto, espresso per lo più dal movimento delle mani. Alle due estremità della linea della croce, in orizzontale, a sinistra e a destra nelle formelle laterali, due angeli raccolgono in un calice il sangue che fuoriesce dalle mani inchiodate del Cristo. In alto Dio Padre benedicente con la mano destra e con la sinistra sorregge il libro aperto; il cartaio con la scritta: JESUS NAZARENUS REX JUDEORUM sopra la scritta che circonda la testa del Cristo, priva della corona di spine.

La croce dipinta, di incerta datazione ma per analogie stilistiche riferibile alla fine del XIV secolo, rappresenta il Cristo crocifisso con le palpebre socchiuse nella serenità della morte. Ai fianchi la madre e l’apostolo Giovanni in atteggiamento di dolore composto, espresso per lo più dal movimento delle mani. Alle due estremità della linea della croce, in orizzontale, a sinistra e a destra nelle formelle laterali, due angeli raccolgono in un calice il sangue che fuoriesce dalle mani inchiodate del Cristo. In alto Dio Padre benedicente con la mano destra e con la sinistra sorregge il libro aperto; il cartaio con la scritta: JESUS NAZARENUS REX JUDEORUM sopra la scritta che circonda la testa del Cristo, priva della corona di spine.

In origine il pezzo era correlato da due angeli lignei policromi e genuflessi che fungevano da candelieri, disposti su piccole mensole. Non si può affermare con esattezza chi sia l’autore; la critica ufficiale lo attribuisce al ‘Maestro di Cesi’ (anonimo di scuola giottesca) o addirittura lo si attribuisce all’artista leonessano. A quest’ultimo è attribuita la pala in Santa Maria di Ponte a Borgo Cerreto con croce dipinta; la pala Madonna in trono tra Angeli e Santi in due registri a Cesi; altre due opere sono a Spoleto.

Gli agiografi non azzardano molto sulla provenienza da Spoleto di questo maestro: la fisionomia dell’artista, letta attraverso le sue opere, è quella di un ‘umbro’ che aggiorna il suo iconico arcaismo, consapevole anche di forme cavalliniane con una lettura acerba, ma appassionata, di Giotto.

In questa croce sagomata, i volti, le figure, il drappeggio dei tessuti che accolgono i personaggi posti ai lati, rendono nell’insieme un’apparente opera compiuta e armoniosa in contrasto con il colore ancora tenue che caratterizza, in parte, le linee anatomiche del corpo del Cristo assai marcate, con gli arti inferiori leggermente spostati verso destra.

Comunque la staticità dei volumi, in analogia con varie opere coeve, si contraddistingue in questo caso dalla successione delle figure che circondano quella centrale, confortando la drammaticità del soggetto con piccoli spiragli di movimentata vitalità che si perde, però, nella proporzione esagerata del nero chiodo che trafigge i piedi del Cristo. Le due figure ai lati sembrano essere state – ma non lo sono – realizzate in una seconda fase, vista la diversità dei volumi e delle linee. Figure che si ritagliano in forme arcaiche a differenza invece del movimento del drappeggio e delle espressioni addolcite, evidenziate dai gesti delle mani. Lo sguardo assente accenna l’emozione dell’attimo che fugge agli occhi consapevoli della resurrezione dell’uomo crocifisso, seppur morto.

Il volto della Madonna è evidenziato dalla luminosità dell’aureola leggermente protesa verso il crocifisso; accende una sorta di dialogo, seppur apparente ma efficace, irrompendo la staticità cromatica nell’insieme della rappresentazione.vDa queste figure, l’autore accenna e azzarda una novità: uscire dallo schematismo che lo ha sempre legato a quelle linee arcaiche del genere pittorico dell’epoca, proiettandosi, forse inconsapevolmente, in nuovi orizzonti. Anche se nel suo percorso artistico, seppur breve, vari sono stati i tentativi di perfezionamento stilistico. Ecco un altro gioiello che distingue Ferentillo, oltre a tante testimonianze sparse un po’ ovunque che sarebbe bene far conoscere soprattutto alle giovani generazioni.