Questo è il periodo che ci prepara alla passione di Cristo e alla sua Pasqua. Una delle principali celebrazioni che rievocano l’entrata trionfante in Gerusalemme del figlio di Dio: la Domenica delle Palme, ‘Osanna al figlio di David. Benedetto colui che viene nel nome del Signore’. Così, il popolo prostrato e festante accoglieva con palme e tappeti Cristo, seduto sull’umile asinello. Cristo poi sarà condannato a morte per crocifissione anche e soprattutto da questo popolo che tanto lo ha osannato. E’ la realtà della vita: osanna osanna, crocifiggi crocifiggi. Questo evento è stato segnato e immortalato da sempre, da artisti nel corso dei secoli e già dai primi albori del cristianesimo. Raffigurazioni che si rifanno al narrato evangelico della passione, morte e resurrezione di Cristo, affreschi, sculture etc.

Questa volta per celebrare tali eventi ci spostiamo lungo il fiume Nera e andiamo a vederne i più antichi esistenti in Valnerina. «Avevo quindici anni quando mi occupai per la prima volta, da studente del Leoncillo di Spoleto, degli affreschi a San Pietro di Ferentillo – afferma lo storico ferentillese Carlo Favetti -. E’ stata sempre una mia passione, tanto da pubblicare due volumi ed alcuni saggi. Ma andiamo con ordine. L’aula abbaziale di San Pietro in Valle Suppegna conserva quel famoso ciclo di affreschi pre giotteschi risalente al 1.180/90 e raffigurante l’Antico e Nuovo Testamento. Abbiamo parlato in diverse occasioni di queste opere, ma tre scene ci interessano in modo particolare. Prima, però, diamo una sintesi su un ciclo pittorico unico nel suo genere».

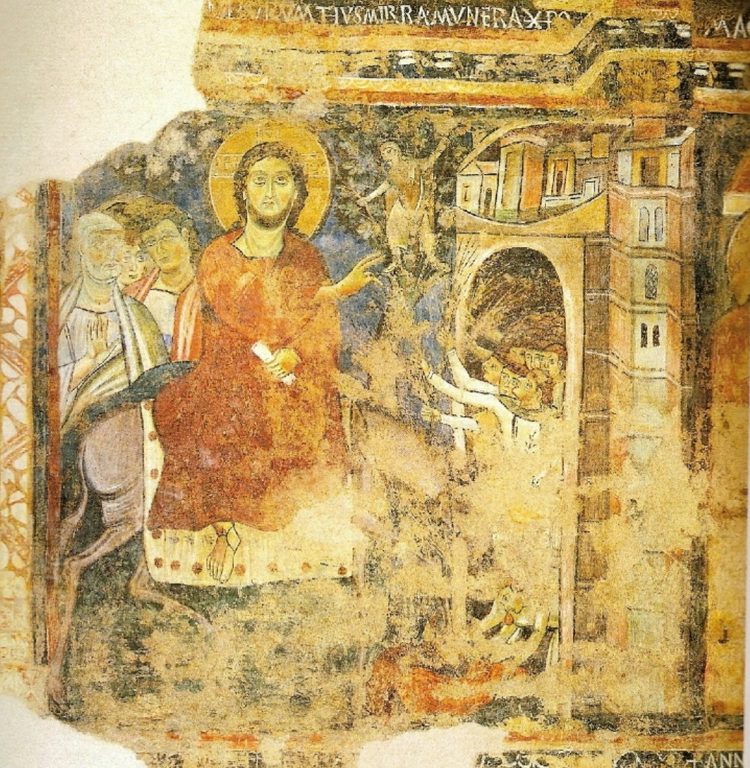

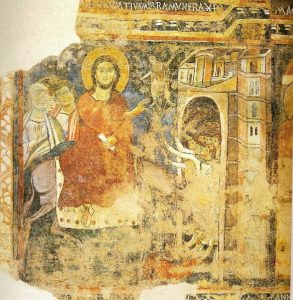

«Innanzitutto – prosegue – gli affreschi furono riscoperti da Giovanni Catena nel 1872, durante i primi interventi di recupero e restauro. Altro intervento di restauro fu realizzato nel 1930. Il ciclo si distingue su tre registri per parte sulle due pareti, anche se alcune scene sono andate perdute e altre realizzate da una mano diversa dall’originale. I tre quadri che vogliamo illustrare sono situati sulla parete che guarda verso il chiostro. L’Entrata a Gerusalemme è rappresentata in modo assai scenografico. Gesù è al centro della scena seduto sul somarello, con la mano destra benedice il popolo e con la sinistra tiene in mano un rotolo di pergamena; attorno gli Apostoli che lo circondano e proteggono, cercando di evitare la folla. I volti degli Apostoli sono privi di espressione ma le gesta delle mani, il movimento dei corpi e il drappeggio degli abiti danno una vitalità alla scena, creando una sorta di risposta alla staticità del Cristo, che con il suo volto barbuto e serio guarda impassibile di fronte a lui il popolo che lo esulta da dentro la città. Di altro avviso, la scena che riguarda la città di Gerusalemme racchiusa tra le mura, mentre alla porta della città un gruppo di popolani fuoriesce dal perimetro dell’arco con gesta festose e osannate. Un angelo in volo guarda la scena dall’alto, sopra la città».

«Innanzitutto – prosegue – gli affreschi furono riscoperti da Giovanni Catena nel 1872, durante i primi interventi di recupero e restauro. Altro intervento di restauro fu realizzato nel 1930. Il ciclo si distingue su tre registri per parte sulle due pareti, anche se alcune scene sono andate perdute e altre realizzate da una mano diversa dall’originale. I tre quadri che vogliamo illustrare sono situati sulla parete che guarda verso il chiostro. L’Entrata a Gerusalemme è rappresentata in modo assai scenografico. Gesù è al centro della scena seduto sul somarello, con la mano destra benedice il popolo e con la sinistra tiene in mano un rotolo di pergamena; attorno gli Apostoli che lo circondano e proteggono, cercando di evitare la folla. I volti degli Apostoli sono privi di espressione ma le gesta delle mani, il movimento dei corpi e il drappeggio degli abiti danno una vitalità alla scena, creando una sorta di risposta alla staticità del Cristo, che con il suo volto barbuto e serio guarda impassibile di fronte a lui il popolo che lo esulta da dentro la città. Di altro avviso, la scena che riguarda la città di Gerusalemme racchiusa tra le mura, mentre alla porta della città un gruppo di popolani fuoriesce dal perimetro dell’arco con gesta festose e osannate. Un angelo in volo guarda la scena dall’alto, sopra la città».

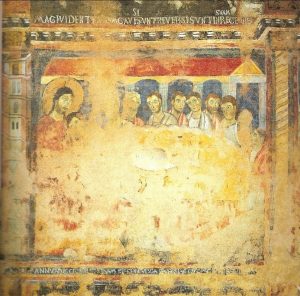

«L’altro dipinto molto rappresentativo – spiega Favetti – è la Lavanda dei Piedi. Anche qui la scena si svolge nell’atrio di un palazzo. La vasca è rialzata come era in uso a quel tempo in quel territorio. Cristo è attorniato anche qui dagli Apostoli i quali sono asserviti nell’azione del maestro. La meraviglia traspare dai loro volti, oltre la lucentezza degli sguardi e le accentuate tonalità dei drappeggi. Scompaiono purtroppo i volti del Cristo e di alcuni personaggi a lui prossimi nella scena. L’altro quadro assai significativo è l’Ultima Cena. Un grande tavolo con al centro un grande pesce troneggia tra varie ciotole e pagnotte di pane; Cristo è a capo tavola sulla sinistra e tiene poggiato al petto l’Apostolo Giovanni; il pesce di dimensioni inconsuete, mette in secondo piano tutti i personaggi disposti attorno, compreso il Cristo. Il pesce rappresenta infatti uno dei simboli eucaristici insieme all’agnello. Simboli che si possono scorgere nelle catacombe, nelle chiese e in luoghi di culto risalenti ai primi secoli del cristianesimo. Anche queste tre scene sono completate da cornici dipinte e decorate con volute, mentre emerge il Titulus con la dicitura della rappresentazione. I volti degli Apostoli, anche se con accenti marcati, rappresentano il primo passo della pittura di scuola romana antecedente il Cavallini. All’autore di questo ciclo pittorico in San Pietro in Valle, denominato dalla critica qualificata Maestro della Creazione, va il merito di aver lasciato un grande patrimonio storico artistico riconosciuto in tutto il mondo».

«L’altro dipinto molto rappresentativo – spiega Favetti – è la Lavanda dei Piedi. Anche qui la scena si svolge nell’atrio di un palazzo. La vasca è rialzata come era in uso a quel tempo in quel territorio. Cristo è attorniato anche qui dagli Apostoli i quali sono asserviti nell’azione del maestro. La meraviglia traspare dai loro volti, oltre la lucentezza degli sguardi e le accentuate tonalità dei drappeggi. Scompaiono purtroppo i volti del Cristo e di alcuni personaggi a lui prossimi nella scena. L’altro quadro assai significativo è l’Ultima Cena. Un grande tavolo con al centro un grande pesce troneggia tra varie ciotole e pagnotte di pane; Cristo è a capo tavola sulla sinistra e tiene poggiato al petto l’Apostolo Giovanni; il pesce di dimensioni inconsuete, mette in secondo piano tutti i personaggi disposti attorno, compreso il Cristo. Il pesce rappresenta infatti uno dei simboli eucaristici insieme all’agnello. Simboli che si possono scorgere nelle catacombe, nelle chiese e in luoghi di culto risalenti ai primi secoli del cristianesimo. Anche queste tre scene sono completate da cornici dipinte e decorate con volute, mentre emerge il Titulus con la dicitura della rappresentazione. I volti degli Apostoli, anche se con accenti marcati, rappresentano il primo passo della pittura di scuola romana antecedente il Cavallini. All’autore di questo ciclo pittorico in San Pietro in Valle, denominato dalla critica qualificata Maestro della Creazione, va il merito di aver lasciato un grande patrimonio storico artistico riconosciuto in tutto il mondo».