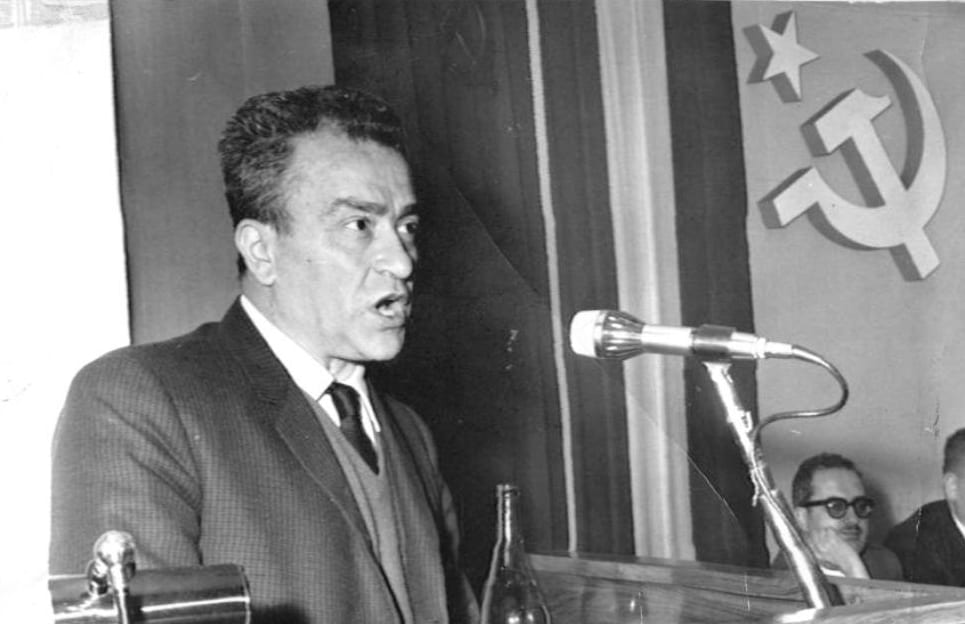

É morto, nel pomeriggio di domenica, Pietro Ingrao, il primo comunista a presiedere la Camera dei deputati. Aveva compiuto 100 anni il 30 marzo scorso.

Il cordoglio Profondo cordoglio per la morte di Pietro Ingrao è stato espresso dalla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. Che sottolinea come fosse «una personalità così forte ed importante non solo per la vicenda nazionale dell’Italia repubblicana, ma per la storia di questa nostra terra umbra, alla quale era molto legato essendo stato per molte legislature capolista del Pci e deputato qui eletto». Mentre per il segretario del Pd Umbria, Giacomo Leonelli, «con la morte di Ingrao se ne va uno dei protagonisti del ‘900 della Sinistra italiana. Una storia legata a doppio filo con la nostra regione stante il legame politico particolare, che ha visto l’Umbria per tanti anni essere il collegio elettorale di riferimento dello stesso Ingrao». Rifondazione comunista dell’Umbria «piange la scomparsa di Pietro Ingrao, dirigente comunista, partigiano, intellettuale e poeta che ha contribuito in maniera originale ed innovativa all’emancipazione delle masse lavoratrici e popolari del nostro paese. Vogliamo anche ricordarlo come uomo delle Istituzioni repubblicane e democratiche, come parlamentare dell’Umbria, come Presidente della Camera dei Deputati. La strada indicata dal compagno Ingrao è ancora oggi più che valida nella lotta per una società giusta e libera, nella lotta per il socialismo. Esprimiamo vicinanza e cordoglio ai familiari». Per il Pd di Terni «con la morte di Pietro Ingrao se ne va un pezzo della nostra storia. Della storia della sinistra italiana, ma anche della storia della sinistra della nostra città che a lui era particolarmente legata. E’ stato un dirigente comunista che per lunghi anni ha rappresentato Terni nel Parlamento italiano, punto di riferimento politico ed intellettuale delle vicende che hanno riguardato questo territorio, i lavoratori ternani e le istituzione umbre. Il Pd ternano piange uno dei padri della nostra democrazia, della nostra Repubblica e della nostra storia politica. Ci stringiamo con affetto e dolcezza intorno alla sua famiglia. Una delegazione dei Democratici di Terni, guidata dal segretario ternano Jonathan Monti, dal segretario provinciale Carlo Emanuele Trappolino, dal senatore Gianluca Rossi e dal sindaco di Terni Leopoldo Di Girolamo, parteciperà ai funerali di Stato».

L’Umbria La vita politica di Ingrao è stata infatti caratterizzata – per lui nato a Lenola nel Lazio – da una lunga, costante e appassionata vicinanza con le vicende dell’Umbria: «Pietro è stato non solo un padre della patria, della Repubblica, un costruttore della democrazia del nostro paese, un capo carismatico della sinistra, un poeta della politica – aveva scritto di lui Alberto Provantini – ma è stato un padre della Regione dell’Umbria. Ingrao è stato eletto alla Camera dei Deputati nella Circoscrizione Umbra Sabina per oltre 30 anni, dalla 4° alla 10° legislatura. Lo è stato come capolista del Pci. Non era il capolista ‘nominato’ dalla direzione nazionale. Uno che non veniva a ‘prendere’ voti per ‘andarsene’ in parlamento, ma uno che dava all’Umbria, non solo il suo prestigio, la sua esperienza, la sua intelligenza, ma la grande passione politica, contribuendo a dare risposta ai problemi concreti».

Il suo ‘racconto’ Ed era stato lo stesso Ingrao a spiegare: «Come avvenne che conobbi l’Umbria? Mi venne da Spoleto l’invito a parlare. Mi misi in viaggio. Era una giornata splendida, alle soglie della primavera. L’ora del comizio vicina al mezzogiorno. Il Corso di Spoleto era gremito di persone. Parlai ad una piazza vicina alla uscita nord della città, con un buona dose di trepidazione. Ma avendo dinanzi un pubblico amico e caldo. Andammo a mangiare a Monteluco. E qui una parte incantevole del viaggio. Quella radura del monte mi avvinse. Vi tornai per le vacanze, con le figlie fanciulle e cominciammo a scoprire le prime bellezze dell’Umbria. Poi mi chiamarono ad Orvieto e vi tornai in seguito: come secondo un rito. Poi incontrai Terni. Avevo scoperto, sulla grande piazza d’ingresso alla città un locale che aveva dei dolci squisiti, e io non resistevo alla gola. In quella piazza che poi mi divenne familiare per i comizi. Terni era una città di lunga storia civile e politica. Negli anni 20 vi erano sorti i primi nuclei comunisti: compagni finiti nelle carceri o esuli in Francia e Russia o Garibaldini in Spagna. A Terni c’era stato un impatto rovinoso con la guerra, subendo più di 100 bombardamenti. Nel 56 a dirigere il Partito c’era un giovane compagno che divenne mio amico carissimo, Raffaele Rossi. Il mio rapporto si estese ad altre città: Orvieto, Spoleto, Assisi, Perugia, Gubbio, Castello, Spello, Norcia. Si avviò una esperienza straordinaria, unica in Italia. L’elaborazione di un piano regionale di sviluppo. Mise radice quel nesso tra regionalismo e sviluppo si determinò una convergenza forte tra comunisti, socialisti, democristiani che contrastava col clima nazionale di divisione».

I lavoratori Cosa intedesse, Pietro Ingrao, con ‘rapporto’ con i territori ed i lavoratori, appare chiaro rileggendo un estratto del suo discorso tenuto alle acciaierie di Terni il 10 febbraio 1978, in occasione dei festeggiamenti per i 30 anni della Costituzione): «Credo che sia la prima volta nella storia d’Italia che un presidente della Camera dei deputati, su invito del Consiglio di fabbrica, viene a parlare della Coatituzione della Repubblica dentro il grande capannone di un complesso siderurgico. (…) Credo ci sia una ragione di questa innovazione. Io parlo a gente non lontana dalla Carta costituzionale, non estranea, parlo a gente che sta alla radice delle norme solenni scritte in quella Carta; parlo a “fondatori”, a “costituenti” (…) In questo legame profondo tra le parole, le norme della Costituzione e le masse operaie del nostro paese, riconosciuto da ogni storico serio, si esprime un fatto ancora più profondo, un travaglio, un csmmino che ha visto via via il mondo operaio, più in generale il mondo del lavoro prendere nelle proprie mani, sempre con maggiore consapevolezza e portare avanti la rivendicazione, la bandiera della libertà, dei diritti civili, dello sviluppo del regime democratico(…) La Costituzione ha parlato di una libertà che doveva essere costruita, ha detto che per votare e pensare bisognava che l’operaio potesse partecipare al sapere, alla cultura, all’istruzione e che la scuola fosse aperta a lui. (…) Domandava perciò grandi riforme strutturali, non si fermava solo a vedere come doveva essere organizzato lo Stato e il Parlamento e le leggi elettorali, ma voleva che lo Stato mettesse l’occhio nel modo in cui era organizzata la produzione e domandava perciò –ecco la grande novità – una programmazione, una capacità dello Stato repubblicano di saper realizzare l’uso sociale della proprietà, ma contemporaneamente domandava che questo diritto di proprietà non venisse usato contro l’interesse generale. (…) Erano solo promesse, parole al vento? No, è stato importante che quelle parole fossero state scritte, ricordatevi che furono importanti anche quando non furono realizzate, anche quando venivano calpestate (…) consentì a voi di dire a chi faceva il sopruso: la Costituzione sta dalla mia parte (…) non dimentichiamo che abbiamo potuto dare vita a quella carta importante rappresentata dallo Statuto dei lavoratori, che ha accompagnato tante lotte vostre ed ha dato il quadro in cui lo stesso consiglio di fabbrica poteva realizzarsi, perché abbiamo potuto dire che era concorde alla legge fondamentale dello Stato. (…) Questa maturità della classe operaia la intendano coloro che hanno le levi fondamentali del grande padronato e ciò non deve consentire a nessuno libertà di licenziare come e quando vuole (…) Mai di fronte a questa storia e a questo passato, di fronte a questa classe operaia può essere consentito che vengano compiuti atti arroganti e unilaterali. Non c’è uno solo in questo paese che possa pensare di decidere da solo, dall’alto, queste questioni e comandare dicendo:io faccio così. Questo potrebbe produrre solo lacerazioni difficili e allora pagherebbe tutta l’economia. Noi ci auguriamo che forze responsabili comprendano come non sia possibile discutere ciò che deve essere discusso, risanare ciò che deve essere risanato –e noi vogliamo che sia risanato- senza tenere conto della volontà, dei diritti, del dialogo necessario, del metodo che domanda la classe operaia. (…) Ho tenuto questa assemblea in un capannone e se la paragono non solo fisicamente, all’assemblea cui partecipo a Montecitorio, seduto sul mio seggio,come sono diverse, l’aria, i volti, le esperienze! Forse abbiamo bisogno tutti di intrecciare queste assemblee, ne abbiamo bisogno noi che stiamo là per ascoltarvi, per capire cosa volete voi che siete presidio della democrazia, per non restare lontani, isolati. (…) Io domando che noi dialoghiamo, convitnto che non che mi verrete a portare soltanto la vostra protesta. Penso ad un dialogo in cui si possa discutere insieme problemi gravi, difficili e complicati. Voi mi raccontate delle vostre difficoltà e dei vostri problemi ed anch’io vorrei raccontarvi delle mie difficoltà, dei miei problemi a far funzionare in modo moderno e nuovo questo Parlamento e questo Stato».